看诺兰的这10部电影,真是一种享受

9月4日,《信条》正式登陆内地院线。

相信很多朋友和我一样,这部片最大的吸引力就是它的导演——克里斯托弗·诺兰。

某种程度上,他再造了我们对类型电影的认知。在推动电影叙事与想象力极致的同时,他一次次带给我们惊喜。

诺兰,从没有让我们失望过。

他的作品,更是百看不厌。

从1998年到2017年,诺兰带领着他的团队一共完成了10部电影,平均两年一部,高产,稳定,出众,气势愈发宏大,类型也愈发丰富。

他说自己每拍一部电影,都怀有极大的责任感:“因为不是每个导演都能获得像我这样的机会”。

除了好好欣赏《信条》,他的这10部经典佳作今年就再多刷一刷吧!

追随(1998)

诺兰用一年时间完成了他的处女作。

在当年的影坛,《追随》好像是一朵无人问津的小浪花,谁也不会想到,它最终会形成阵阵的涛天巨浪。

虽然只花了六千美元(整个制作最大的支出是胶片),每个周末大概只能拍15分钟素材(为了节省胶片,每个镜头拍摄前都会经过大量排练),但是这部仅69分钟的诺兰处女作,可以说是他未来几乎所有电影的“原型”——

非线性叙事、黑色电影元素、蝙蝠侠(LOGO出现在主人公的门上)、柯布(男二号名字,跟未来《盗梦空间》的男主角一样)、潜意识意念植入(其实与《盗梦空间》异曲同工)、照片作为重要道具(它在《记忆碎片》里将发挥更大的作用)。

一个无所事事的无业游民,一个相貌英俊的窃贼,一个与黑帮老大牵扯不清的金发美女,以你所能想象的,或许是最为复杂的方式。

诺兰将这三人的关系变成了一个套中套骗局,并进一步发展成一场拥有三四条线索但又散而不乱的叙事游戏。

它既是对《漩涡之外》等黑色电影名作的学习与致敬,又从此开创了诺兰叙事流。

作为影片的制片、编剧、导演、摄影和剪辑,诺兰显示了自信而又强大的控制力,对剪辑点的把握可谓精确,尤其是以互为关联的表情、道具作为两场戏之间的连接点,堪称巧妙。

著名导演乔尔·舒马赫(2020年6月刚刚去世)就曾对《追随》赞不绝口,认为它是“天才导演之作”。

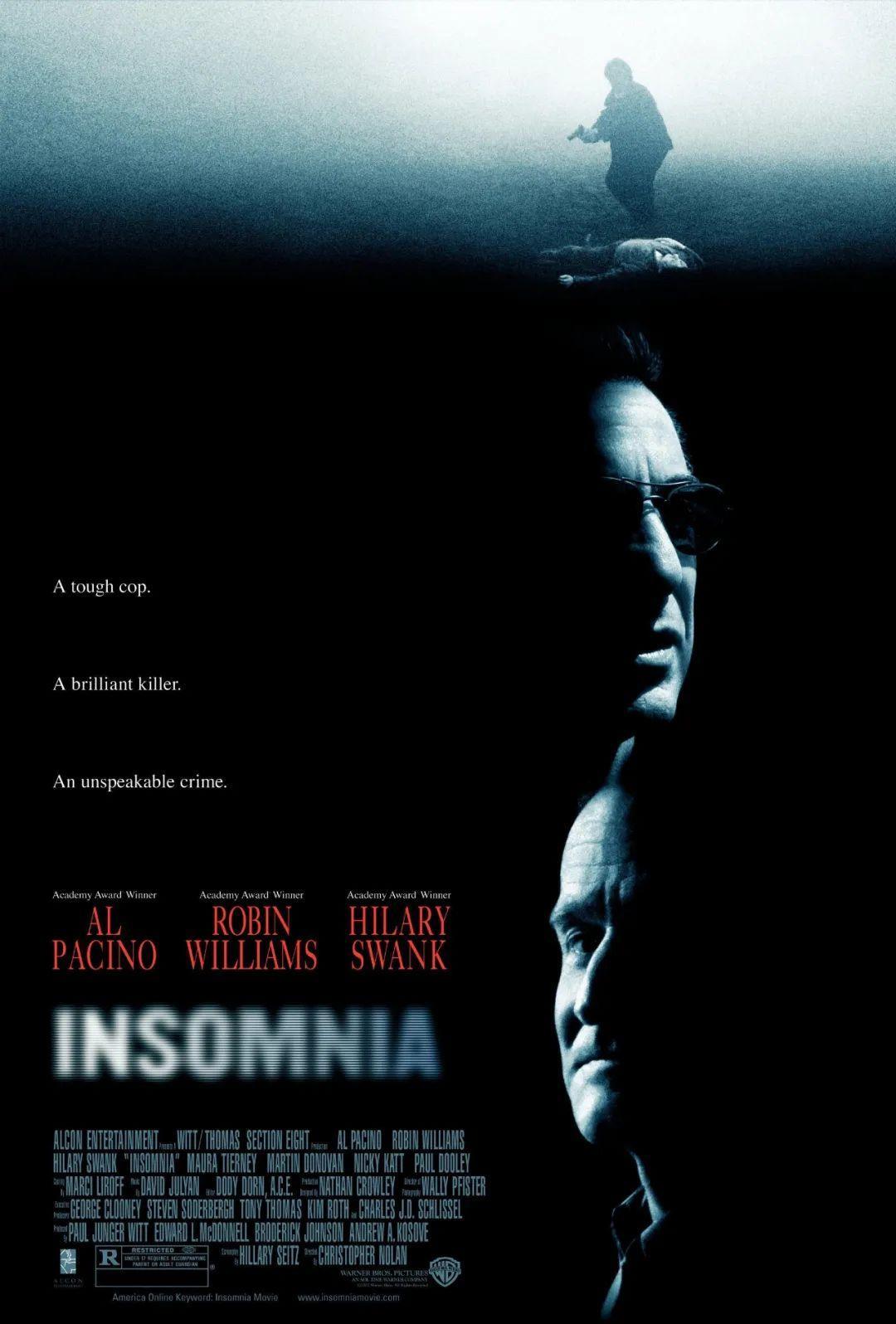

失眠症(2002)

这是诺兰拍摄的第一部大制作(成本4600万美元),也开启了他与华纳的长期合作。

初登好莱坞,诺兰体现了很好的适应性,除了不能在拍摄前做排演之外。

他与艾尔·帕西诺、罗宾·威廉姆斯和希拉里·斯旺克等几位大牌主演的合作也非常顺利,帕西诺更是他起初就心仪的主演人选。

影片翻拍自1997年的同名挪威电影,诺兰的版本无疑更工整、精致,也获得了评论界的认可。但在表现手法上,本片略嫌四平八稳,较之原版中压抑疏离的北欧电影独有氛围显得先天不足,对于“失眠状态”的感官表现也不及原版那么强烈。

除了基调上的差异外,诺兰还削弱了叙事的层次,改变了人物的走向,令影片更为浅显和光明。但他想表达的主题黑暗依旧,那就是人对“控制权”的争夺,和对失控的恐慌。

在一次就本片的采访中诺兰表示,一切黑色电影和惊悚片的恐怖根源来自“对阴谋的恐惧”,来自“对于无法控制自己人生的恐惧”。

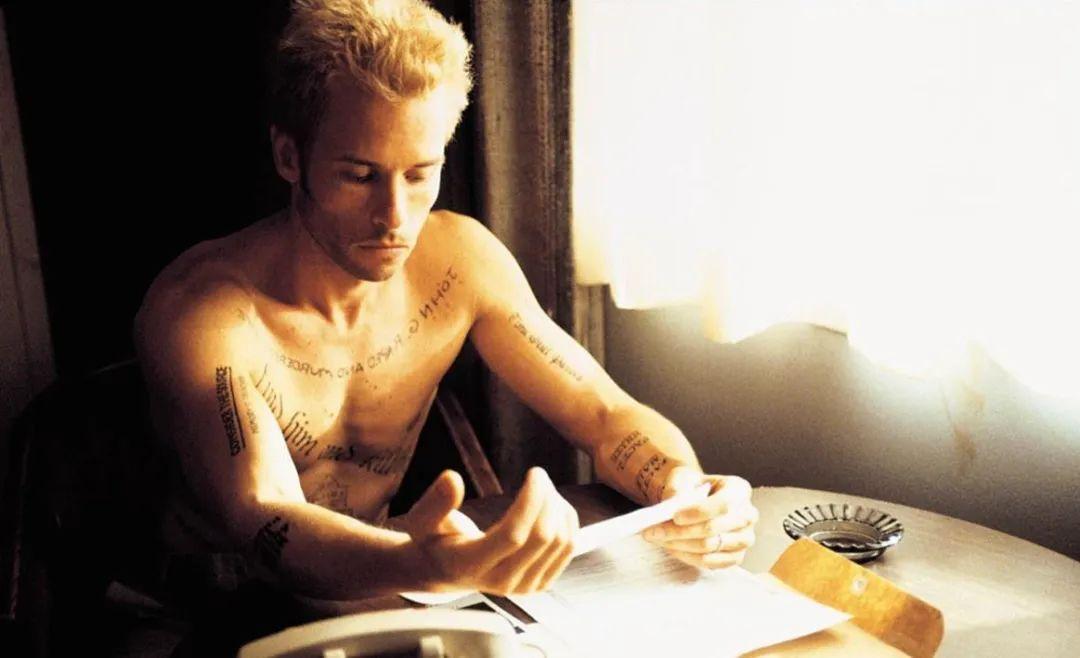

记忆碎片(2000)

《记忆碎片》不仅成功打开了诺兰在好莱坞的知名度,成为无数诺兰影迷的入门影片,也比《盗梦空间》更早地成为“烧脑电影”的符号。

影片非线性的叙事结构、绝妙的碎片化剪辑堪称惊艳,也让它成为诺兰和本世纪前十年最好的电影之一。

《记忆碎片》最初的想法,其实来源于诺兰的弟弟乔纳森。

在兄弟俩的一次公路旅行中,乔纳森给诺兰讲了这个故事,随后诺兰将它写成了剧本,并决定用倒叙的方式讲述。

影片主角莱纳德在家中被歹徒袭击,妻子惨遭奸杀,自己也在头部受伤后患上了顺行性遗忘症,失去了短期记忆的能力。

不过故事的重点不在于莱纳德如何为妻子复仇,如同片名一般,诺兰想阐述的,是记忆如何塑造人的身份。

但当记忆不再清晰,只剩下无数碎片后,“我们”还会是我们吗?

《记忆碎片》的叙事,被开创性地分成了两条时间线——彩色和黑白,每条时间线又被分成数段碎片,二者交替出现。

黑白线是正常顺序的时间线,彩色线则是倒叙,就好像两个人相互迎面跑去,两条直线痕迹最终在中间汇合。

这个汇合点也是影片的结束,黑白和彩色终于衔接,所有碎片也终于拼成了一幅完整的拼图。

《记忆碎片》的聪明之处也在于此:逆向化叙事加上类第一视角,很容易让一无所知的观众先入为主,认为莱纳德的记忆就是自己的“记忆”。

当主观上受到影响后,观众也无法确定最后的“真相”的真伪。

可以说,《记忆碎片》被诺兰变成了一款剧情类“解密游戏”,观众作为“玩家”在碎片里挖掘细枝末节,试图拼凑出真正的答案。

莱纳德在片中讲述的萨米的故事,或许就是他的故事,所谓的复仇,也只是用谎言堆砌了一个让生活可以继续前进、人生充满意义的借口而已。

即使知晓了所有的悬念和秘密,《记忆碎片》依旧值得反复回味。

诺兰用谜题的方式展示了记忆的神秘和哲理性。而因为电影“在文化、历史和美学上都具有重大意义”,2017年美国国会图书馆将其列入国家电影名录。

蝙蝠侠:侠影之谜(2005)

对于超级英雄电影来说,诺兰并不是人们意料之中的导演人选。

他也的确反其道而行之,带来了史上最为严肃冷硬、最具现实重量的超英电影。

哥谭市成了一个巨大的社会实验场,以极端的方式上演着后9·11时代的恐惧、混乱与焦虑。

少年布鲁斯·韦恩跌落井底,被四散飞起的蝙蝠群吓坏了。

又因害怕蝙蝠,在看舞台剧时他中途退场,间接导致父母被枪杀,从此,蝙蝠成为布鲁斯心中最大的恐惧。

而他成为蝙蝠侠的过程,是一个人战胜恐惧,并最终化身为恐惧本身的过程。

“恐惧”是《蝙蝠侠:侠影之谜》的主题,影片不仅展现了布鲁斯如何将恐惧转化为力量,更借助哥谭市这个庞杂的竞技场深入挖掘了社会集体性的担忧,包括犯罪、腐败、群体性冷漠、既定秩序瓦解所带来的阴暗与混乱。

诺兰以精妙的人物关系和叙事结构,让原本可能会落入俗套的英雄成长故事上升到哲学、社会学的高度。

影片不仅在布鲁斯成为蝙蝠侠的道路上,设计了三个引领他的“父亲”形象,而且设置了三个主要的反派。

他们与布鲁斯形成四角对立的关系,让价值观不再是简单的正邪二元,而是呈现多个层次。

黑帮老大法尔科内视恐惧为取得和巩固权势的工具,让整个城市笼罩于他的高压迷雾中;

精神科医生“稻草人”用恐惧操控人心则只是单纯出于“喜欢”,满足自己病态的执着;

忍者大师教会了布鲁斯如何面对与克服恐惧,却不只是为了钳制恶,而是要将一切都摧毁,看似出于无私无我的“绝对正义”,实则对世界、对文明有着扭曲的认知。

布鲁斯一路“打怪”,从凡人成为传奇:蝙蝠侠的面具不只是为了隐藏身份、保护自己所爱之人,更是因为“凡人皆有一死”,唯有化身为一个符号、标志,才可以成为永存的信念与希望。

哥谭市有了自己需要的英雄,民众却又害怕不受规则约束的人。影片结尾,蝙蝠侠的力量触发了新一轮的争斗——这个混乱的世界,没有一劳永逸的解决方案。

《致命魔术》(2006)

以虚代实、偷天换日、化腐朽为神奇——这是《致命魔术》开场介绍的魔术的三个步骤。

而这也正是诺兰在影片中所身体力行的:他用精湛的技巧,让我们心甘情愿被愚弄,目睹真相而浑然不觉,直到意识到那不敢相信的简单的残酷事实,就是真相本身,才来得及懊悔——只怪我们看得不够仔细。

借助对影片背景时代的理解,诺兰再次对观众熟知的类型电影进行改造,因此虽然服装、场景精细地还原了维多利亚时代的氛围,他却不希望我们将影片理解为一部古装片。

正如诺兰自己所说,19世纪末到20世纪初的维多利亚时代,并不是我们想象中的陈旧乏味且充满繁文缛节,而是一个科技勃兴、人心浮动的狂野年代。

两位男主角安吉尔与博登之间的魔术对决,充满了大跨步前进的第二次工业革命时期的狂热,而两人的执迷直至自我吞噬,在世纪之交的时代背景下也成了疯狂而残酷的20世纪的一种隐喻——哪怕来自无心插柳。

在《致命魔术》中,诺兰继续着他的叙事实验。

非线性叙事大体呈现为三个时空的来回穿插,即两人初入江湖、安吉尔去美国科罗拉多、博登入狱后,诺兰习惯用独特的空间环境和标记物来锚定一个时空。

在《致命魔术》中,三个时空分别以维多利亚时代的伦敦街景、科罗拉多的雪国、闭塞的监狱为环境,再加上精准而有规律的镜头调度,让观众反复游走在三个时空间而不觉混乱。

诺兰还创造性地用两本日记的画外音来作为两个时空的标记物,同时日记又成为两位主角攻心战的杀手锏,在出人意料的时刻反客为主。

安吉尔与博登之间的对决,被认为影射了爱迪生与特斯拉之间的直流电和交流电之争。

片中的博登是一位充满野心的天才魔术师,但却也是个糟糕的表演者,不懂得包装自己的节目,而历史上的特斯拉也被认为极富想象力和创造力,但不擅长(或不在意)将自己的发明应用于商业。

诺兰借影片中的特斯拉一角实现了自己的“追星”梦想,请来了自己的偶像大卫·鲍伊出演——在诺兰心中,这个角色非他莫属。

蝙蝠侠:黑暗骑士(2008)

与其说它是一部超英电影,不如说是一部伟大的黑色犯罪电影,它塑造了经典反派小丑。

博弈重点不再是飞天遁地的超能力,而是信念的对抗。

当英雄将对方打倒也无法取胜的时候,当毁灭一个人的种子源自其内心深处,故事在走向黑暗的同时,也更为深刻了。

在筹备影片时,诺兰的灵感来源之一是《盗火线》。

片中艾尔·帕西诺和罗伯特·德尼罗一警一匪之间,不单是猫鼠游戏,更展现出两个中年男人的生活面貌与身份认知,而身份,一直是诺兰电影所聚焦的主题之一。

在《蝙蝠侠:黑暗骑士》中,小丑、蝙蝠侠与“双面人”哈维·丹特呈现出截然不同的道德面相,以及复杂的镜像关系。

光明磊落的检察官丹特是与黑暗骑士相对应的光明骑士,用法律行使正义,但当他的半边脸被烧毁、挚爱被杀害后,信念也因此被摧毁,“双面人”滑向了小丑的世界。

片中三人争夺的不是权力和财富,甚至不是生命,而是哥谭市的灵魂。

蝙蝠侠要带给哥谭市秩序与希望,而小丑要证明世界的混乱和人性的扭曲。

两者看似正邪不两立,殊不知是蝙蝠侠滋生了小丑,从某种角度来说蝙蝠侠自己也是“罪恶”的一部分。

如果说《蝙蝠侠:侠影之谜》是英雄之旅,展现了世界需要蝙蝠侠,那么到了本片,诺兰则巧妙解构了这一概念,揭示了一个社会仰赖英雄所带来的危险及限制。

很多电影展现的,是无论再怎么有缺陷、有创伤的人都能够自我救赎成为英雄,而诺兰讲述的是,无论再怎么高尚的人,都有可能腐化堕落。

这是诺兰电影的现实底色,一如片中众多场景都是实景拍摄,小丑炸医院那场戏就真的是炸掉了一家废弃的医院。

而现世的混乱与秩序的纷争也不是诺兰电影止步的地方。

他在片中设置了那场残酷考验人性抉择的双船实验:当两艘船上的人都没有按下按钮,小丑唯一一次流露出了茫然的情绪,他深知人性的恶与自私,却没算计到普通人也有善的力量。

这个世界的正义与真相,不能只依赖于挺身而出的英雄,而是取决于每一个独立个体的信念:你相信什么?——这是诺兰的理想主义。

盗梦空间(2010)

即便在十年后的今天提起《盗梦空间》,影片经典画面也会立刻涌上心头:折叠巴黎、旋转酒店、迷失海滩,因为它已经植入了一代观众的大脑。

《盗梦空间》是一部足以证明电影这一艺术形式之魅力的电影。

通过精心设计的情节、匠心独具的实拍,诺兰将自己酝酿多年的奇思妙想“付诸实施”,告诉人们商业大片不一定“无脑”,电影本身就是有着无尽可能的一场真实的梦。

盗梦主角团的构成,其实参考了电影制作体系:柯布是导演,亚瑟是制片人,阿丽雅德妮是艺术指导,伊姆斯是演员,齐藤是电影公司,费舍尔是观众。这么看来,《盗梦空间》还是一部元电影,主角团所做的事情,其实就是带给费舍尔这位观众一场又一场定制化的沉浸式表演。

而诺兰留给银幕外观众的问题则是:柯布最后是否回到了现实?

陀螺的旋转比超人棺材上的泥土隐晦多了,以致于这个问题在当年引发了热议,部分观众为了寻找线索去重看了电影。

2015年,诺兰终于给出了一个官方答案:“柯布已经不在乎陀螺是否停下,而是奔向了自己的孩子——他在自己主观的现实中,无论这是不是梦境。这也同时说明:也许,所有层面上的现实对人来说都是真实可信的。”

乔纳森·诺兰的《西部世界》中也有类似的观点:“如果你分不清(我是真人还是机器人),那我是不是真人还重要吗?”2018年,迈克尔·凯恩又给出了一个终极答案:有他扮演的角色在的场景,就是现实世界。

2010年初,《阿凡达》刚在中国掀起观影浪潮,票房超过13亿人民币,没想到同一年的《盗梦空间》再接再厉,即便上映时间赶上开学,依然拿下超过4亿票房,并使“烧脑电影”的概念发扬光大。这些年的许多小成本电影多次验证,中国观众确实就喜欢这一套。

蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 (2012)

预算2.5亿美元的《蝙蝠侠:黑暗骑士崛起》,是诺兰作品中成本最高的一部。

他借鉴默片时代的叙事方式,“画面就是一切,你拥有的只有视野和场地的规模”。影片以宏大的表现手法融合了英雄的重生、罗曼蒂克的爱情以及对社会心理的反思。

《蝙蝠侠:黑暗骑士》结尾,蝙蝠侠和警长戈登联手利用谎言为哥谭市带来了和平,第三部开场不久,就展现了谎言被戳穿的崩溃后果,蝙蝠侠也有了在战斗力上压倒他的对手贝恩,以及给他死灰般的生活带来新鲜感的“猫女”。

贝恩不仅是一个壮硕的肌肉型反派,且非常聪明:从占领证券交易所开始,他利用阶层的固化和分裂,利用底层民众的愤怒,引领了一场叛乱或者说是革命。

诺兰曾透露影片灵感源自《双城记》,片尾戈登宣读的蝙蝠侠悼词也出自于此。

狄更斯以法国大革命为小说背景,不仅批判了贵族对贫民的欺压,也批判了革命者的暴行。

片中的贝恩以解放被压迫者为名,却把哥谭推进了分崩离析的坟墓。

曾有不少媒体就此分析诺兰的政治倾向,其实影片和现实一样,充满了复杂性和模糊性。

作为大反派,贝恩也是来自黑暗底层的幸存者,他用以吸药减轻痛苦的面罩,是其严重被伤害的身心都无法再痊愈的明证。

在地下管道中,他聚集了大批被腐败且薄弱的社会福利体系所抛弃的穷苦民众,并借助这座虽不可见却支撑着地上世界运转的地下迷宫发动突袭,将维持旧秩序的警察们埋入地下,颠覆了哥谭市的权力关系。

诺兰的这一设计颇有深意,雨果曾在《悲惨世界》中表示:阴渠是城市的良心,它容纳文明社会的一切卑鄙丑物,吐露一切真相。

通过宏大的制作规模,诺兰将英雄的再度崛起与社会变革交织在一起,并给了蝙蝠侠一个脱下战袍、做回自己的理想结局,但哥谭市呢?它在蝙蝠侠牺牲的谎言下获得了短暂的团结与和平,而我们在影片开场就已知晓,建立在谎言之上的和平是无法持久的。

星际穿越(2014)

在《星际穿越》中,诺兰将他对时间与记忆的痴迷延展到了前所未有的尺度之上。

而意味深长的是,在这样一部看似远离现实,“渺沧海之一粟”的科幻题材影片中,一贯理性到甚至有些许“冷酷”的诺兰,反而展现出最温情脉脉和理想主义的一面——这是他跨越星河,给女儿弗洛拉的信。

在《星际穿越》的项目初期,斯蒂文·斯皮尔伯格曾参与了策划,而一直与担任《星际穿越》编剧的弟弟乔纳森探讨该片的克里斯托弗·诺兰,“惦记”了它整整四年,最后终于获得了执导本片的机会。

值得注意的是,影片最后呈现的样貌,的确像是承接了斯皮尔伯格的衣钵:用蓬勃滋长的想象力与扎实厚重的技巧,《星际穿越》讲了一个延续好莱坞主旋律传统的故事。

这抹斯皮尔伯格的色彩,后来也延续到了《敦刻尔克》中,从中可以看到一点诺兰创作生涯主题的新趋势:情感纽带与人文主义在他的创作中愈来愈处在不容忽视的位置,《记忆碎片》与《盗梦空间》里如孤魂般游弋的男主角们,变身为身系家国命运乃至全人类存亡的赤胆英雄。

正如诺兰自己所说:“《星际穿越》讲的是个很坦率、很简单的故事。”但这简单坦率的故事背后的情感,却是悲怆、诗意而醇厚的,这也是为什么有人把它与《奥德赛》联系在一起。

而对于那些对普通观众来说深奥到甚至有些玄妙的科学知识,诺兰希望用一种直白而有力的方式,给观众以极致尺度上宏大与渺小的体验,并用严肃的抽丝剥茧与不吝笔墨的白描获得观众的信任。

然而到最后,这些都要为情感服务。

当全人类的希望寄托在一对父女的亲情之上时,人类在宇宙孤旅中用以傍身的武器不言自明,而好莱坞屡试不爽的黄金法则又一次在惊人的宏大尺度上得到了验证。

著名天体物理学家基普·索恩成了诺兰营造“光阴的故事”的“工具人”:诺兰不断向索恩提出看似不可能的要求——比如那颗靠近黑洞,一小时相当于地球上的七年,重力却只有1.3G的行星。有趣的是,这些“门外汉”的“无理要求”还给索恩提供了一些学术上的启发。

敦刻尔克 (2017)

在看了三遍后,昆汀·塔伦蒂诺把《敦刻尔克》排在了他过去十年佳片片单的第二名。塔伦蒂诺惊叹于影片壮观的场面和引人共鸣的情绪,对他来说,每看一遍都会有不同的感觉和想法。

如果照本宣科地拍摄一段史实,大概会拍出一部没什么新意的纪录片,毕竟观众早已知晓故事的结局。

“敦刻尔克大撤退”可以说是二战的关键性事件,但诺兰没有讲述宏观上的成与败,正如《拯救大兵瑞恩》以一支小分队切入“诺曼底登陆”,他也摒弃了通常战争片中拥有关键地位的历史人物主角,反之,以海、陆、空三个不同时空里的英军士兵作为切入点。

德军的形象在片中虚化成了背景板,本应繁重的故事线被砍去了枝节,只剩下一个清晰而明确的目标——回家。

诺兰说,《敦刻尔克》不是一部战争电影,而是一部逃生电影。

他的初衷绝非探讨战争的意义,也因此,诺兰将《敦刻尔克》打造成了以战争为背景的悬疑惊悚片。

片中的台词少之又少,多以镜头和音乐来烘托紧张悬疑的气氛,镜头的抖动和旋转更容易把观众带入第一视角,把观众的注意力从宏观格局转移到个体命运上,共同进行一场逃生体验。

剪辑上也是惯用的多时空交叉重叠,将每条时间线打碎后衔接在一起,丰富原本精简的故事。

三条故事线,发生在不同地点,时间跨度也分别为一周、一天和一时。看似不相通,但一天是一周的一天,一时也是一天的一时,三条线最终巧妙地汇聚到了一点。

和诺兰其他电影不同,《敦刻尔克》没有塑造经典的角色,可以称得上主角的士兵、船主和飞行员,也只是众生百面中的几个代表。

他们的身上,有着人性普遍的丑陋和自私,也有善良、勇敢这样的闪光点。《敦刻尔克》无意于站队立场,或者评判人性的美丑好坏,就像诺兰自述说的那样,它在尽力还原战争的真实性,让观众体验芸芸众生的情感和想法。

《敦刻尔克》并不烧脑,也没有隐藏极深的隐喻,你可以深入剖析个体的渺小、人性的复杂、战争的残酷,也可以仅仅为他们成功回家而欢呼感动。

2020年,期待《信条》!