《三体》中,叶文洁的心路历程

#头条创作挑战赛#

叶文洁是开启故事的关键人物,悲剧的起始是叶文洁亲眼目睹父亲叶哲泰被自己的学生殴打致死。

恼羞成怒的小红卫兵立刻做出判断,“对于眼前这个危险的敌人,一切语言都无意义了”,她们抡起皮带疯狂地抽打叶哲泰,并且“为历史给予自己的光辉使命所陶醉,为自己的英勇而自豪”……

一阵怪笑声打破寂静,这声音是精神已彻底崩溃的绍琳发出的,听起来十分恐怖。人们纷纷逃离。只剩下一个姑娘站在台下,她是叶哲泰的女儿叶文洁。

之后,叶文洁经历几次“错信他人”,并遭到无情背叛,受到严惩。那个时期的疯狂和残酷,使那个善良温和、并且具有道义良知的她,渐渐对人性失去信心。

两年以后,在大兴安岭,叶文洁遇到兵团《大生产报》的记者白沐霖,并翻阅了《寂静的春天》一书。这本书使她对人类之恶第一次进行理性思考,作者的视角对叶文洁产生了巨大震撼:她觉得使用杀虫剂这个行为与“文化大革命”是没有区别的,对我们的世界产生的损害同样严重。那么,还有多少在自己看来是正常甚至正义的人类行为是邪恶的呢?难道人类和邪恶的关系,就是大洋与漂浮于其上的冰山的关系?

叶文洁去还书,白沐霖把自己所写信件的草稿递给叶文洁,叶文洁看到白沐霖试图誊抄的手,抖得厉害,就好心地埋头替他抄写了一遍。这是自父亲惨死后,她“第一次有一种温暖的感觉,第一次全身心松弛下来,暂时放松了对周围世界的戒心”。

三个星期后的一天中午,这封信被当做叶文洁罪证受到追查。白沐霖过分自信,没想到这封信会触动自己以前不知道的雷区。得知消息后,恐惧压了一切。于是他决定牺牲叶文洁,保护自己。

“叶文洁!”张主任的眼睛像黑洞洞的枪口,“我警告你,诬陷别人会使你的问题更加严重。我们已经从白沐霖同志那里调查清楚了,他只是受你之托把信带到呼和浩特发出去,并不知道信的内容。”借书的过程,也成了叶文洁趁白沐霖在劳动中不备时偷拿去看,并从这本书中找到了向社会主义进攻的思想武器。

“他……是这么说的?!”叶文洁眼前一黑,知道自己无从辩驳,已经掉到陷阱的底部,任何挣扎都是徒劳。

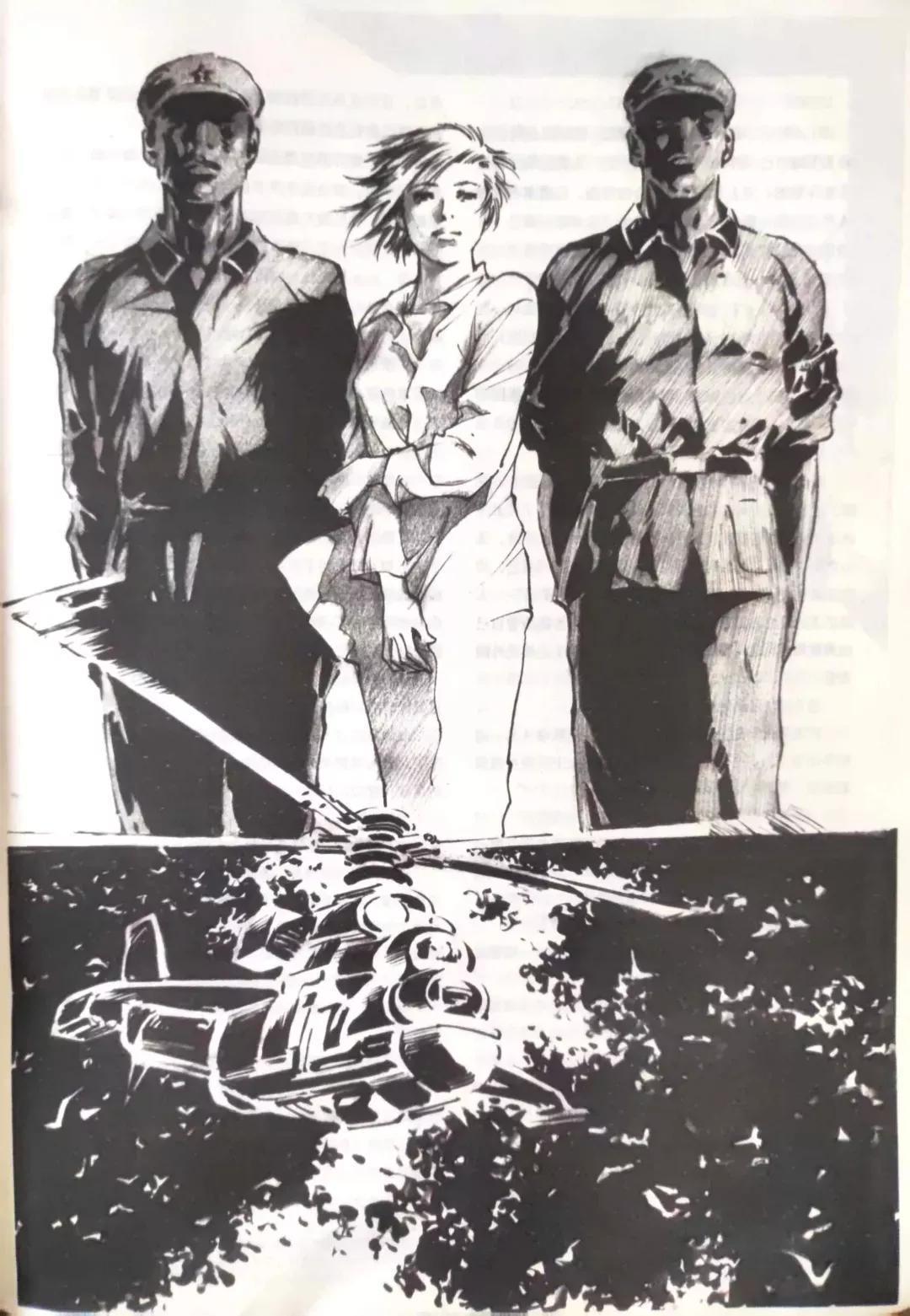

叶文洁被关押后,中级法院军管会的军代表程丽华来见她,并且面带微笑、平易近人,目光中充满慈爱,她说叶文洁“幼稚啊,可谁没幼稚过呢?还是那句话,不要有思想负担,有错就认识就改,然后继续革命嘛。”

程丽华的一席话拉近了叶文洁与她的距离,但叶文洁在灾难中学会了谨慎,不敢贸然接受这奢侈的善意。果然,程丽华把一叠文件放到叶文洁面前的床面上,递给她一支笔,让她签个字。

文件记载了叶文洁的父亲与一些人的交往情况和谈话内容,写得冷静老到、内容翔实精确。“外行人看去像一本平淡的流水账,但其中暗藏的杀机,绝非叶文雪那套小孩子把戏所能相比的。”

叶文洁不知道材料上那些内容是真是假,但她可以肯定,上面的每一个标点符号都具有致命的政治杀伤力。除了最终的打击目标外,还会有无数人的命运要因这份材料坠入悲惨的深渊。材料的末尾是妹妹那大大的签名,而叶文洁是要作为附加证人签名的,她注意到,那个位置已经有三个人签了名。

程丽华说:这些谈话内容是真实的,你要相信组织。

叶文洁说:“我没说不是真的,可我真的不知道,所以不能签。”

接着,程丽华用:“你这个案子,弹性很大的……左是方法问题,右是路线问题,最终大方向还是要军管会定。当然,这话只能咱们私下说说。”并且进一步强调:“小叶,看着你这个有知识的孩子就这么毁了,心疼啊!我真的想救你,你千万要配合。看看我,我难道会害你吗?”

叶文洁没有看军代表,她看到了父亲的血,坚持:“程代表,我不知道上面写的事,我不会签的。”

程丽华沉默了,她盯着文洁看了好一会儿。她脸上慈祥的表情仍然没有褪去,只是凝固了,她就这样慈祥地走到墙角,那里放着一桶盥洗用的水,她提起桶,把里面的水一半泼到叶文洁的身上,一半倒在被褥上,动作中有一种有条不紊的沉稳,然后扔下桶转身走出门,扔下了一句怒骂:“顽固的小杂种!”

“深入骨髓的寒冷使她眼中的现实世界变成一片乳白色,她感到整个宇宙就是一块大冰,自己是这块冰中唯一的生命体。她这个将被冻死的小女孩儿手中连火柴都没有,只有幻觉了……”意识模糊的叶文洁清醒过来的时候,发现自己在飞机上,他到了红岸基地。在这里,她试图借助外力实现拯救。

在齐家屯,淳朴的民风让她感受到人性温暖,内心燃起希望的火苗,获得了久违的安全感。这里“充满着浓郁得化不开的色彩。一切都是浓烈和温热的”“睡梦中,她常常感觉自己变成了婴儿,躺在一个人温暖的怀抱里,这感觉是那么真切,她几次醒后都泪流满面”“叶文洁心中的什么东西渐渐融化了,在她心灵的冰原上,融出了小小的一汪清澈的湖泊”。之后,高考得以恢复,人们对知识与科学的渴求让她看到了理性的回归,她开始怀疑自己行为的对错。“这是疯狂的终结吗?科学和理智开始回归了?叶文洁不止一次地问自己。”

回到城市后,叶文洁再次感到失望——无人忏悔。她的母亲改嫁高官,成了“一位保养得很好的知识女性”,丝毫没有过去受磨难的痕迹,并且表示自己也是受害者,对于她父亲的死“没有责任”。当年殴打死她父亲的那几个学生也没有忏悔,她们“当年那魔鬼般的精神力量显然已荡然无存”,但她们以受害者自居,不断地讲述自己的苦难,把一切过错都推给历史。“听到了吗?是历史!是历史了!”粗壮女人兴奋地对叶文洁挥着一只大手说,“现在是新时期了,谁还会记得我们,拿咱们当回事儿?大家很快就会忘干净的!”

叶文洁对人性的失望开始于父亲的惨死,而那些直接和间接的加害者全都选择推卸责任、拒绝忏悔。“在她的心灵中,对社会刚刚出现的一点希望像烈日下的露水般蒸发了”。于是,叶文洁进入了另一个认知误区。