缅甸木姐的掸族人:疫情下的意外收获,努力强化中文的边境孩子

3月31日,媒体报道云南瑞丽市在接到核酸检测阳性报告后,对姐告国门社区进行封闭管理,姐告大桥禁止车辆人员通行。让缅甸原本已动荡纷乱的情势更显紧张,毕竟姐告紧挨着缅甸的木姐。

住在木姐的绥尹表示,木姐只有零星的战火,尤其他们是住在江边村寨,离动乱地区还远着。

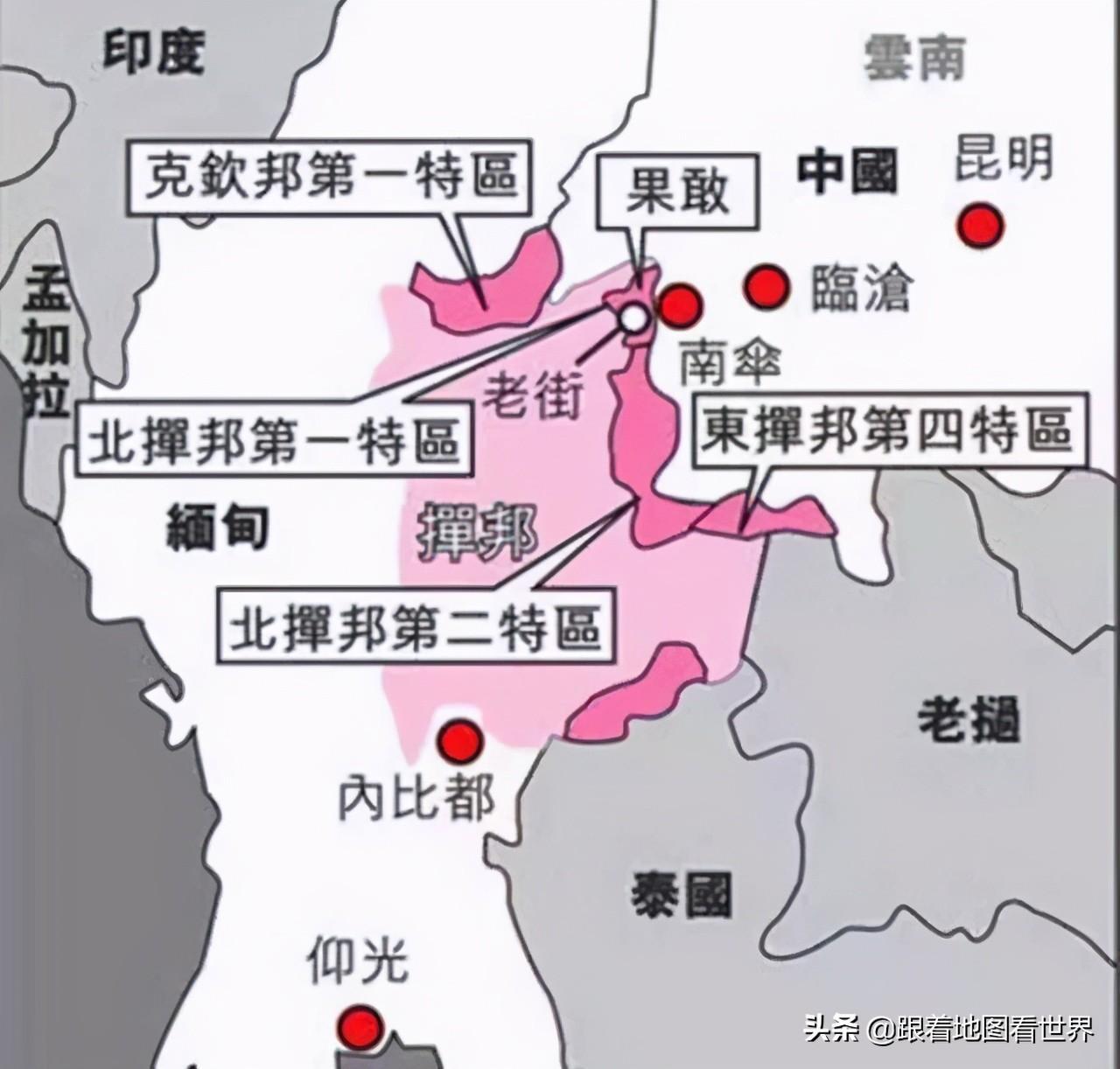

自缅甸军政府发动暴力镇压以来,人们的恐慌与担忧情绪不仅围绕着缅甸,也感染着住在周边国家的亲友。位于缅北掸邦的木姐(Muse),是个紧邻中国德宏州瑞丽市的城镇,掸-傣族是当地的主体族裔(缅甸称之“掸”,中国称之“傣”)。作为缅甸重要的边境贸易城镇,两地人民无论在贸易或是生活上,一直有着密切的往来。德宏几乎都有亲友在缅甸,且数量并非几个而是一群。

每年的4月份,应当是两地最繁忙的时刻。清明过后七天,随即进入一个月的泼水节模式,各村各寨欢庆节日,边境上的掸-傣族人相互串寨、走亲戚。

但自疫情爆发之后,原本一年四季都有“摆”(庆典集会)的傣寨不再响起鼓声,国门也在去年3月关闭,只剩货车得以进出。大家只能通过手机来得知亲人是否安好,叮嘱他们少去参加活动。在他们的眼中看来,缅甸当前的情况当地人说得——恼火得很(非常棘手)!

缅甸木姐

壹

被封锁的3月

木姐只有零星的战火,相较于“重灾区”的仰光与瓦城(Mandalay),死亡人数也不多,尤其他们是住在江边村寨,离动乱地区还远着。除非是为了就医等需求,才会前往瓦城,且会避开战火区。

疫情

在疫情发生之初,当时的木姐尚无病毒来袭,她正逛着古董店进行“淘宝”。数月后,疫情侵袭了木姐。虽然绥尹所住的寨子无人染疫也未封寨,但公共场所都已关闭,包括学校也已停学一年。但村镇上的“街子”(市集)仍照常摆摊,婚丧喜庆则不如以往那样,叫上一、两百人前来。现在只有村里熟人参加,维持四、五十人规模的小型聚会。节庆活动也不再举办,尤其是对缅甸人来说极为重要的泼水节,已连续停办两年。反倒是,一年一度的寨神祭祀,因女性不得参与的禁忌,使得各寨可以继续维持这项古老的仪式。

鉴于当前环境情况不佳,绥尹的丈夫不再让她外出工作,她便专职待在家里“看娃娃”(看孩子)。疫情之前,她的丈夫在边境江边开设赌场。极盛时期,赌客有2000多人,但疫情到来后赌场便收掉了。之后丈夫转而担任砂石运输司机、“跑车拉货”,靠着自家货车来维持一家生计。由于这阵子缅甸的动乱,他已有一个月未去拉货,目前一家人靠着过去存下来的积蓄生活。她现在的经济状况自认之前攒的钱是够用的。尤其当地菜价并不贵,且自家都有田地。每当收成之时,她总能从转租出去的田地中获得部分收成,所以家中只须购买米与肉,伙食开销并不大。

贰

疫情下的意外收获:汉语能力提升的掸族妈妈

身为缅甸掸族的绥尹,一直以来都是以云南方言及掸-傣语交流。这也是滇缅边境最常使用的两种语言。但即使是云南方言,她说来也不甚不流利。

疫情前,绥尹的孩子分别就读小六与小二。为了不中断孩子的学习,将一双儿女送到寨中的补习班,补习的课程有“汉人习”与“英文习”两种。每科每月交2万缅币(100元)的补习费,每节课时2小时。她认为,这笔学费并不贵,对她的家庭而言是可负担的范围。

其实,在疫情之前,绥尹的孩子除了就读缅文学校外,也同时在华文学校上学。在木姐有两个华文学校,但离绥尹住的村寨都有段距离,所以孩子们平日里便寄宿在缅文学校的老师家中,假日才接回来。因此,疫情前她能参与孩子学习的机会并不多。

但在疫情爆发后,华文学校也关闭了,她便将孩子转送到在旺 来的华侨佛教学校读“汉人书”,这在当地算是个大学校。不过,为了防疫,无论是华侨学校或是补习班,课堂上的学生人数都维持在20人左右。

随着缅文与华文学校相继关闭,绥尹的孩子便返家居住,不再寄宿于老师家,并由她亲自接送孩子们去补习。如此一来,绥尹有了大量时间能陪伴孩子学习。

通过一年的陪伴,绥尹除了云南方言进步不少外,在耳濡目染下,也因此间接习得了普通话。由于不知动乱还会持续多久,一家人能做的也只是期盼情势与疫情皆能好转。尤其是这一年,两个孩子除了外出补习外,其他时间都只能待在家里,无法再到寨中的小伙伴家玩。

叁

中缅边境的贸易传统

6月14日,端午节,当地的疫情与动乱有所趋缓,她的丈夫又开始到105码边贸区一带载运砂石。只是,受限于当前局势,盖房子的人少了,让她不禁感叹道:“现在又是病毒又是打仗,边境又不开,只能赚得一点点。要是没有病毒就可去那边做生意,现在门关着,他们不能出来,我们也不得进去,什么生意都不得做。唉!”

往来自如地于两国间进行边地贸易,是在缅甸独立前便已存有的边境传统。在掸-傣地区家喻户晓的民间故事《娥并桑洛》中,男女主角得以相遇的契机,便是男主角桑洛外出做生意。

绥尹的父母年轻时,靠着制糖携往瑞丽贩售维持家庭生计。因此,即使家中有田地,她与弟弟却未曾下过田、种过地,长大后,也与父母一样做上小生意。虽然时代不同,贸易的品项也有所变化,但边民热络穿梭于两国之间的贸易行动却未曾改变。若非因疫情受阻,绥尹家的货车此时早已驶进瑞丽。

肆

排课满堂的6月:忙碌的司机妈妈与努力强化汉语的边地孩子

在当地局势稍加稳定后,村寨里、邻居间也开始互“串”(作客),孩子们有了更多玩伴。但绥尹鲜少到其他人家“串”,因为她每日忙着接送孩子补习,回来了便待在家休息、做家务。尤其,她的大女儿除了原本的补习科目外,最近还补了“傣族字”。

按理来说,掸-傣族佛寺里便能学习掸-傣文。尤其是缅甸男性有短期出家、当小和尚的习俗,掸族男性能通过这一过程学习掸-傣文。但因疫情缘故,佛寺暂停了这项传统。因此,绥尹便将女儿送到邻近于渡口的棒坎寨学习掸-傣文。这里也是她的原生村寨,所以她知道寨里有个“厉害的姑娘”,能给予孩子良好的教学方式,同时,也弥补自己只能阅读但无法书写傣文的遗憾。

战乱与疫情并未让绥尹的生活按下暂停键,反而让她益发忙碌。两个孩子一日的课程安排:大女儿上午7点至9点在华侨学校“读汉人书”,9点半至11点补习,接着回家用餐,下午5点至6点再去“补傣族字”。小儿子则是上午8点至10点于华侨学校“读汉人书”,下午1点半至5点半补习。以上交通,多仰赖绥尹一人接送,且必须开车才得以载得下两个孩子和他们的书包。反观疫情之前,她虽然早上4点多就得送孩子到华文学校,以赴5点至7点半的学校课程。但每周只需接送一趟,且9点至3点时段的缅文学校课程,交通上无需她操心。

因此,无论是自己或孩子,这一年多来,上课、往返于家、学校与补习班,已占据他们大部分的时间。经考量后,绥尹停掉了孩子们的“英文习”。

毕竟,对生活于边地的这家人而言,能掌握好国家通用的缅文、强化族群认同的掸-傣文、生意所需的中文,就等于拥有当代中缅边境生存所需的基本工具。特别是后者,从绥尹位孩子所做的课程安排可发现,华文是孩子在这段时间中的学习重心,是他们长大后的生活技能保障。至于英文,等缅文学校复学后还有学习的机会。

或许,绥尹未曾想过,一场疫情之下,夫妇都成了专职“司机”,丈夫开车拉货、她则带孩子。